日産サクラは、軽自動車の概念を覆す静かで力強い走りと、経済性の高さから多くの注目を集めています。

しかし、電気自動車(EV)の購入を検討する上で、多くの方が心に抱くのが「バッテリーの劣化」に関する不安ではないでしょうか。

「何年くらい乗れるのだろう」「航続距離が短くなったらどうしよう」といった疑問は、EVの心臓部であるバッテリーの寿命に直結するため、当然の懸念と考えられます。

この記事では、日産サクラのバッテリー劣化に関する不安を解消するため、その原因から具体的な対策、そして万が一の際の保証内容まで、網羅的に解説します。

- サクラのバッテリー劣化の主な原因と仕組み

- バッテリーを長持ちさせる具体的な乗り方と充電のコツ

- 万が一の際に役立つメーカーの保証内容

- バッテリーに関するトラブル事例とその対処法

日産サクラのバッテリー劣化、その基本知識

日産公式サイト

サクラとのカーライフを安心して楽しむためには、まずバッテリー劣化の基本的なメカニズムを理解することが第一歩です。

ここでは、搭載されているバッテリーの種類から劣化の要因、そしてその状態を確認する方法まで、知っておくべき基礎知識を分かりやすく解説します。

搭載バッテリーの種類と公表メーカー情報

日産サクラがその心臓部として搭載しているのは、駆動用の「リチウムイオンバッテリー」です。

このバッテリーは、スマートフォンやノートパソコンなど、私たちの身の回りの多くの電子機器で採用されており、小型で軽量ながら多くのエネルギーを蓄えられるという特徴を持っています。

エネルギー密度が高いため、限られたスペースで航続距離を確保する必要があるEVに適した選択肢です。

サクラ専用に設計されたこのバッテリーは、日産が長年「リーフ」で培ってきたEV技術のノウハウが注ぎ込まれています。

バッテリーセルの高密度化やモジュール構造の最適化により、軽自動車の規格内で広い室内空間を維持しつつ、十分な性能を確保しています。

公表されているバッテリーメーカーについて

駆動用リチウムイオンバッテリーの製造メーカーに関して、日産自動車から特定の企業名は公表されていません。しかし、日産は長年にわたり複数のパートナー企業と協力してバッテリー開発を進めています。

サクラのバッテリーは、三菱自動車との共同開発によって生まれたモデルでもあるため、両社の合弁会社であるエンビジョンAESC(旧オートモーティブエナジーサプライ)などが関わっていると考えられますが、公式な発表はないのが現状です。

いずれにしても、自動車という過酷な環境下で長期間使用されることを前提とした、高い品質と安全基準をクリアしたバッテリーが搭載されていることは間違いありません。

日産サクラに搭載されているバッテリー容量

イメージ画像:EV LIFE ZONE

日産サクラに搭載されている駆動用リチウムイオンバッテリーの総電力量(一般的に「容量」と呼ばれるもの)は、20kWh(キロワットアワー)です。

この数値は、バッテリーがどれくらいの電気エネルギーを蓄えられるかを示す指標となります。

20kWhという容量は、大容量バッテリーを搭載する他のEVと比較するとコンパクトですが、これはサクラが「日常使いに最適化された軽EV」というコンセプトに基づいているためです。

この容量により、サクラは一回の満充電で180km(WLTCモード)の航続距離を実現しています。

もちろん、この数値は定められた試験条件下での値であり、実際の走行可能距離はエアコンの使用状況、運転スタイル(急加速の頻度など)、外気温といった様々な要因によって変動します。

特に、気温が低い冬場はバッテリーの性能が一時的に低下しやすいため、航続距離が短くなりがちです。

しかし、一般的なマイカー通勤の平均往復距離や、日常の買い物、子供の送迎といった近距離移動がメインの使われ方を想定すれば、20kWhという容量は多くのユーザーにとって十分な性能と言えるでしょう。

自宅で夜間に充電できる環境のある方なら、日々の移動で不便を感じる場面は少ないと考えられます。

知っておきたいリチウムイオン劣化の仕組み

リチウムイオンバッテリーの劣化は、避けられない化学的な現象です。しかし、その仕組みを理解することで、劣化の進行を緩やかにすることは可能です。

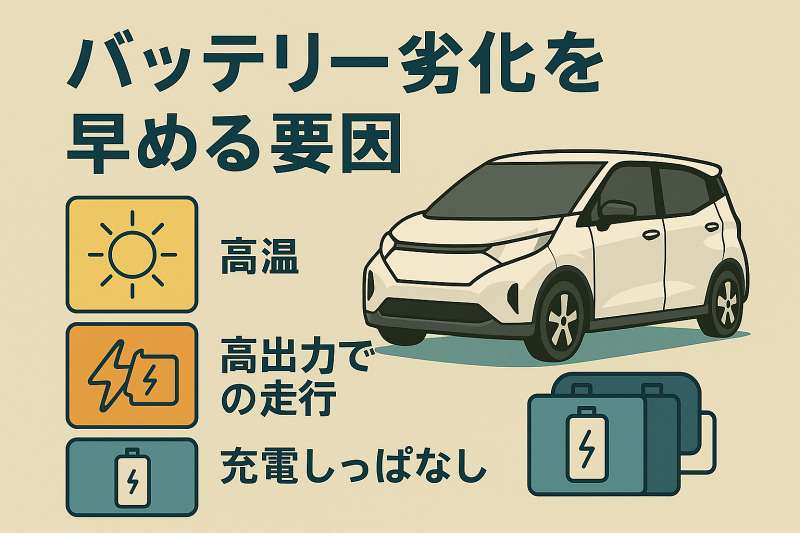

劣化の主な原因は、バッテリー内部での化学変化によるもので、充放電を繰り返すことで正極や負極といった部材が少しずつ変化し、リチウムイオンが移動しにくくなることで発生します。

この結果、バッテリーが蓄えられる電気の最大量(容量)が徐々に減少していきます。

これが「バッテリーが劣化した」状態です。スマートフォンのバッテリーが、購入当初より充電の持ちが悪くなるのと同じ原理ですが、EVのバッテリーはより長期間、過酷な環境で使用されることを想定した専用設計と高度な制御システムによって、急激な劣化が起こらないように管理されています。

日産サクラのバッテリーシステムも、温度管理などを通じてバッテリーへの負荷を最小限に抑える工夫が凝らされています。

したがって、通常の使い方をしていれば、ある日突然、航続可能距離が半減するような急激な劣化を心配する必要は少ないでしょう。劣化はゼロにはなりませんが、その進行は非常に緩やかです。

通電劣化と経時劣化の進行について

イメージ画像:EV LIFE ZONE

リチウムイオンバッテリーの劣化は、大きく分けて「通電劣化(サイクル劣化)」と「経時劣化」の二つのタイプに分類されます。

この二つの違いを理解することは、バッテリーを長持ちさせる上で非常に有効です。

通電劣化(サイクル劣化)

通電劣化とは、その名の通り、バッテリーを使って電気を流すこと、つまり充放電を繰り返すことによって進行する劣化です。

車を走らせたり、充電したりするたびに、バッテリー内部では化学反応が起こり、ごくわずかずつ部材が変化していきます。

走行距離が長い車や、充放電の頻度が高い車ほど、この通電劣化の進行は早まる傾向にあります。

特に、バッテリーに大きな負荷をかける急速充電を頻繁に利用したり、急加速や高速走行を多用したりすると、劣化を促進させる一因となり得ます。

経時劣化

一方、経時劣化は、バッテリーをほとんど使用していない状態でも、時間の経過とともに自然に進行する劣化を指します。

これは、バッテリー内部の化学物質が時間と共に少しずつ変化していくために起こります。経時劣化に最も大きな影響を与える要因は「温度」と「充電状態(SOC: State of Charge)」です。

バッテリーは高温状態を嫌い、特に満充電に近い状態で高温下に長期間置かれると、経時劣化が著しく早く進むことが知られています。

したがって、炎天下の駐車場に満充電のまま何日も停めておくといった状況は、バッテリーにとって好ましくない環境と言えます。

サクラのバッテリー診断で状態を把握する方法

愛車のバッテリーが現在どの程度劣化しているのか、その健康状態を正確に知りたいと考えるのは自然なことです。

日産サクラでは、ドライバーがバッテリーの状態を把握するためのいくつかの方法が用意されています。

最も手軽な方法は、運転席のメーター内にあるアドバンスドドライブアシストディスプレイで確認することです。

ここには、バッテリーの容量レベルを示す「セグメント表示」があります。

新車時は12個のセグメントが全て点灯しており、バッテリーの劣化が進行すると、このセグメントが一つずつ消えていきます。このセグメントの数が、バッテリーの健康状態(SOH: State of Health)を示す簡易的な目安となります。

より詳細な診断を希望する場合は、日産の正規ディーラーに相談するのが最善の方法です。

ディーラーでは、専用の診断機「コンサルト」を使用して、バッテリーの現在の実質的な容量や各セルの状態などを詳細にチェックすることが可能です。

定期点検や車検の際に合わせて診断を依頼することで、バッテリーの状態を正確に把握でき、今後の乗り方についてのアドバイスも受けられます。

中古でサクラの購入を検討している場合にも、このバッテリー診断を依頼して現在の劣化度を確認することは、後悔しないための賢明な手段と言えるでしょう。

日産サクラ最悪という評判と後悔の声

イメージ画像:EV LIFE ZONE

インターネットで日産サクラについて調べると、「最悪」や「後悔」といったネガティブなキーワードを目にすることがあり、不安に感じる方もいるかもしれません。

こうした評判が生まれる背景には、いくつかの要因が考えられます。

一つ目の大きな理由は、航続距離に対する誤解です。

カタログ上の航続距離180km(WLTCモード)という数値を、常にその距離を走れるものだと捉えてしまうと、実際の使用環境、特に冬場の暖房使用時などに想定より走行可能距離が短くなることで、「期待外れだ」と感じてしまうケースがあります。

EVの航続距離は、ガソリン車の燃費と同様に、乗り方や環境によって大きく変動することを理解しておく必要があります。

二つ目に、充電インフラの問題が挙げられます。

自宅に充電設備がない場合や、長距離移動を頻繁に行うユーザーにとって、外出先での充電計画が不可欠になります。この計画の手間や、充電ステーションが少ない地域での不便さが、「使いにくい」という評価につながることがあります。

しかし、これらの多くはEVの特性やサクラのコンセプトを十分に理解せずに購入した場合に生じるミスマッチが原因であることが少なくありません。

静粛性や加速性能、維持費の安さといったサクラならではのメリットを高く評価しているユーザーも数多く存在します。

日産サクラのバッテリー劣化を防ぐ乗り方

日産公式サイト

バッテリー劣化の基本的な仕組みを理解した上で、ここではさらに一歩進んで、日々の運転や充電で実践できる、劣化を防いでサクラと長く付き合うための具体的な方法について詳しく見ていきます。

少しの工夫が、バッテリーの寿命を延ばすことにつながります。

急速充電がバッテリーに与える影響とは

急速充電は、外出先で短時間にある程度の航続距離を回復できる非常に便利な機能です。

日産サクラもこの急速充電に対応しており、約40分でバッテリー残量80%まで充電することが可能です。しかし、その利便性の一方で、バッテリーへの影響も理解しておくことが大切です。

急速充電は、普通充電に比べて非常に大きな電流をバッテリーに流し込みます。この過程でバッテリー内部の温度が上昇しやすく、化学的な負荷も大きくなります。

そのため、日常的に急速充電ばかりを繰り返して使用すると、バッテリーの劣化、特に前述の「通電劣化」を早めてしまう可能性があります。

ただし、これは「急速充電を使ってはいけない」ということではありません。

日産のバッテリーマネジメントシステムは、充電時のバッテリー温度などを監視し、負荷が大きくなりすぎないように電流を制御しています。

たまの遠出や緊急時に利用する分には、過度に心配する必要はないでしょう。

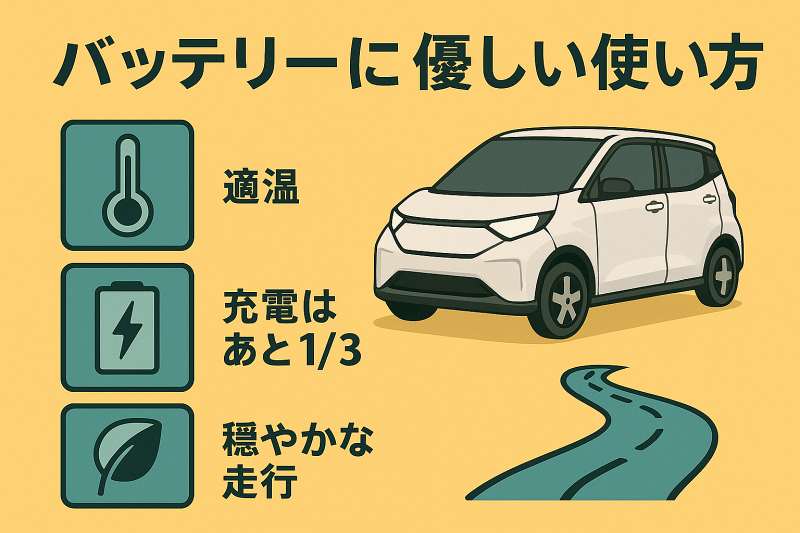

ポイントは、充電方法のバランスです。基本は自宅などでの「普通充電」をメインとし、急速充電はあくまで補助的な手段と位置づけるのが、バッテリーを労わる賢い使い方と言えます。

100%充電を避けてバッテリーを長持ちさせるコツ

イメージ画像:EV LIFE ZONE

バッテリーを長持ちさせる上で、日々の充電習慣は非常に重要な要素となります。

特に「満充電(100%)」の状態とどう付き合うかが、劣化の進行を左右する鍵の一つです。

リチウムイオンバッテリーは、充電量が100%に近い状態や0%に近い極端な状態で保管されると、化学的に不安定になりやすく、劣化が進みやすいという特性を持っています。

そこでおすすめなのが、日常的な使用においては充電量を80%〜90%程度に抑えておくことです。

サクラには、充電を特定の割合で停止させる「充電上限設定」のような機能はありませんが、多くのユーザーは、日々の走行距離から必要な充電時間をおおよそ把握し、タイマー充電などを活用して満充電を避ける工夫をしています。

例えば、毎日の走行距離が30km程度であれば、バッテリーを半分も消費しません。

その場合、毎日充電する必要はなく、残量が30%~50%程度になったタイミングで80%~90%まで充電するというサイクルを繰り返すことで、バッテリーに優しい運用が可能になります。

もちろん、翌日に長距離を走る予定がある場合は、前夜に100%まで充電しておけば問題ありません。

駆動用とは別のバッテリー上がりの原因

電気自動車である日産サクラには、車を走らせるための大きな駆動用バッテリーの他に、ガソリン車と同じように、カーナビやヘッドライト、パワーウィンドウなどの電装品に電力を供給するための「補機用12Vバッテリー」が搭載されています。

そして、意外に見落とされがちなのが、この補機用バッテリーの「バッテリー上がり」です。

駆動用バッテリーの残量が十分にあっても、この補機用12Vバッテリーが上がってしまうと、車のシステムを起動できなくなり、結果として走行不能に陥ります。

これは、EVでもガソリン車でも同様のトラブルです。

補機用バッテリーが上がる主な原因としては、ライトの消し忘れといった単純なミスに加え、駐車中も電力を消費するタイプのドライブレコーダーやセキュリティシステムといった後付けのアクセサリーが挙げられます。

これらの機器が、車の電源がオフの状態でも常に微量の電力を消費し続けることで、特に長期間車に乗らない場合にバッテリー上がりを引き起こす可能性があります。

サクラは走行中に駆動用バッテリーから補機用バッテリーへ充電を行いますが、乗る頻度が極端に低い場合は注意が必要です。

メーカーによる手厚いバッテリー保証内容

イメージ画像:EV LIFE ZONE

バッテリーの劣化は避けられないものの、万が一、想定よりも早く性能が低下してしまった場合に備え、日産は手厚い保証制度を設けています。

これは、ユーザーが安心してEVカーライフを送るための重要なセーフティネットと言えます。

日産サクラの駆動用リチウムイオンバッテリーには、「8年または160,000km」の、どちらか早い方に到達するまでの期間で容量保証が付帯しています。これは、新車登録からの期間と走行距離に基づきます。

新車時は12セグメントなので、容量が約75%未満まで低下した場合に保証が適用されると考えることができます。

この「8年16万km」という保証期間は、一般的な車の使用サイクルを十分にカバーするものであり、メーカーが自社のバッテリー技術に高い自信を持っていることの表れでもあります。

この保証があることで、バッテリーの劣化に対する金銭的な不安は大幅に軽減されるはずです。

| 保証項目 | 保証期間・距離 | 保証内容 |

|---|---|---|

| バッテリー容量保証 | 8年間または160,000km | 容量計が9セグメント未満になった場合、9セグメント以上に復帰するよう修理・交換 |

| 特別保証部品 | 5年間または100,000km | EV専用部品(モーター、インバーター等)の故障を保証 |

| 一般保証部品 | 3年間または60,000km | 上記以外の部品の故障を保証 |

『日産サクラのバッテリー劣化との上手な付き合い方』総括

日産サクラのバッテリー劣化を正しく理解し、賢く付き合うことで、安心して快適なEVライフを送ることが可能です。

バッテリーは徐々に劣化しますが、その特性を知り、日々の乗り方や充電方法を少し工夫するだけで、その寿命を延ばせます。

急速充電は便利ですが、日常的にはバッテリーへの負荷が少ない普通充電を主体とし、満充電での長期間放置を避けることが、劣化を緩やかにする鍵となります。

また、メーカーによる「8年16万km」という手厚い容量保証は、万が一の際の大きな安心材料です。

航続距離や充電環境など、EVならではの特性を理解し、ご自身のライフスタイルに合っているかを見極めることが、後悔しないための最も大切なポイントと言えるでしょう。

- サクラの駆動用バッテリーは20kWhのリチウムイオン電池

- バッテリー劣化には使用に伴う「通電劣化」と時間経過による「経時劣化」がある

- 劣化の進行は乗り方や充電方法、保管環境に影響される

- 急加速や高速走行の多用はバッテリーへの負荷を高める

- 基本は自宅などでの普通充電が推奨される

- 急速充電の頻繁な使用は劣化を早める可能性があるため補助的に使うのが望ましい

- バッテリーは満充電や残量ゼロの状態で放置すると劣化しやすい

- 日常の充電は30%から80%程度の範囲で運用するのが理想的

- 長距離走行前など必要な時以外は100%満充電を避けるのがコツ

- メーカーは「8年16万km」のバッテリー容量保証を提供している

- 保証は容量計が12セグメント中8セグメントになった場合に適用される

- ディーラーの専用診断機で詳細なバッテリー状態を確認できる

- 「最悪」という評判は航続距離やEVの特性への誤解から生じることが多い

- 駆動用とは別に電装品用の補機用12Vバッテリーも搭載している

- 補機バッテリーが上がると駆動用バッテリーが満充電でも車は起動しない

コメント