日産サクラの購入を検討している、あるいはオーナーになったばかりの方で、「冬の航続距離はどれくらい短くなるのだろう?」「暖房を使うと、あっという間にバッテリーが減ってしまうのでは?」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

電気自動車(EV)にとって、低温環境下でのパフォーマンス低下は避けて通れない課題の一つです。

この記事では、日産サクラが冬の厳しい条件下で実際にどれくらい走行できるのか、その具体的な数値や理由を詳しく掘り下げていきます。

さらに、明日からすぐに実践できる電費改善のテクニックや、購入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないための重要なポイントまで、あなたの冬のEVライフを安心して楽しむための情報を網羅的にお届けします。

- サクラの冬におけるリアルな航続距離

- 航続距離が想定より短くなる具体的な原因

- 明日から実践できる電費改善テクニック

- 購入後に後悔しないための重要な注意点

日産サクラの航続距離、冬の実態を徹底分析

イメージ画像:EV LIFE ZONE

まずは、日産サクラが冬の厳しい条件下で実際にどれくらいの性能を発揮するのか、さまざまなデータや口コミを基に、その実態を詳しく見ていきましょう。

カタログスペックだけでは見えてこない、リアルな性能を理解することが最初のステップです。

忖度なしで見る実際の航続距離

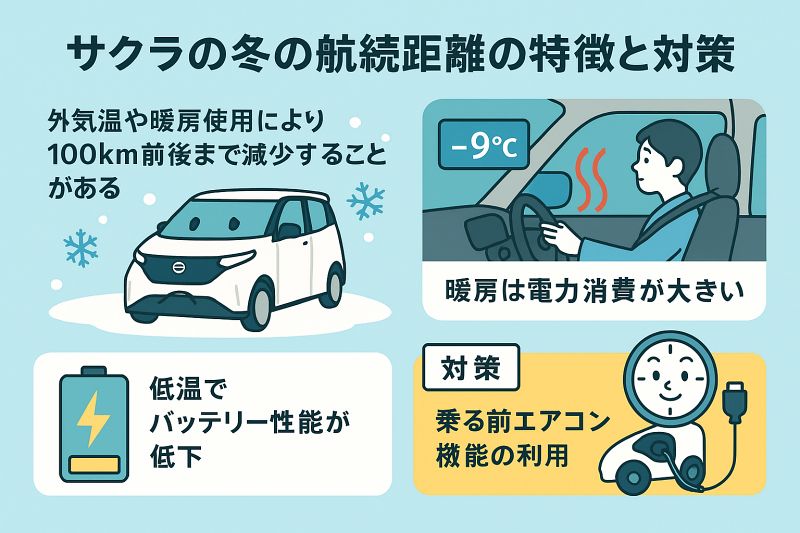

日産サクラのカタログに記載されている一充電走行距離は180km(WLTCモード)ですが、これはあくまで特定の条件下での理想的な数値です。

特に気温が氷点下になるような冬場においては、この数値を大幅に下回ることを想定しておく必要があります。

実際のユーザーレポートを見ると、外気温がマイナスになるような寒冷地では、満充電からの実走行可能距離が100km前後、場合によってはそれ以下になるという声が多く見られます。

例えば、北海道札幌市で実施された検証では、外気温がマイナス9℃の環境下で、バッテリー残量97%からスタートし62.5km走行した時点で残量が24%になったという記録があります。

これは、満充電でも100kmに届かない可能性を示唆するものです。

また、北関東在住のユーザーからは、マイナス4℃の環境で近所の短距離利用でも暖房が必須となり、電費が著しく悪化するという報告が挙がっています。

夏場であれば150km以上走行できる場面でも、冬場は110km程度の表示になるなど、季節による差は明らかです。

このように、サクラの冬の航続距離は、お住まいの地域の気温や路面状況、運転スタイルによって大きく変動します。

およそカタログ値の6割から7割程度、厳しい条件下では半分近くまで減少する可能性があると認識しておくことが、現実的な捉え方と考えられます。

なぜ冬は電費が悪くなるのか

イメージ画像:EV LIFE ZONE

冬になると電気自動車(EV)の電費が悪化する、つまり1kWhあたりの走行距離が短くなるのには、いくつかの明確な理由が存在します。

これは日産サクラに限らず、すべてのEVに共通する特性です。

最大の要因は、駆動用バッテリーとして搭載されているリチウムイオンバッテリーの化学的な性質にあります。

以下の記事でも詳しい検証データがありますので、よければご覧ください。

リチウムイオンバッテリーは、内部での化学反応によって電気を蓄えたり放出したりしますが、この反応は温度が低い環境では著しく鈍くなります。

具体的には、バッテリー内部の抵抗が増加し、充放電の効率が低下してしまうのです。結果として、同じ量の電気を取り出すのにより多くのエネルギーが必要になり、電費の悪化に直結します。

次に、物理的な要因も無視できません。冬場はタイヤの空気圧が自然に低下しやすくなります。

空気圧が低いタイヤは路面との転がり抵抗が増加するため、走行に必要なエネルギーが増えてしまいます。定期的な空気圧のチェックは、冬の電費管理において基本的ながらも大切なポイントです。

さらに、降雪地帯では雪道や凍結路(アイスバーン)を走行する機会が増えます。

新雪路や圧雪路は、乾いたアスファルトに比べて走行抵抗が格段に大きくなるため、電費を悪化させる大きな要因となります。

これらの複合的な理由から、冬のEVは夏場に比べて走行効率がどうしても低下してしまうのです。

暖房とエアコンで航続距離は短い

冬のドライブで快適性を保つために不可欠な暖房は、電気自動車(EV)の航続距離に最も大きな影響を与える要因の一つです。

ガソリン車がエンジンの排熱を暖房に有効活用できるのに対し、EVはバッテリーの電力を使って熱を発生させる必要があるため、そのエネルギー消費は決して小さくありません。

日産サクラをはじめ多くのEVで採用されているPTCヒーターは、スイッチを入れた直後に素早く車内を暖めることができる反面、瞬間的に大きな電力を消費します。

ユーザーレポートによれば、暖房をオンにした直後は瞬間的に4kW程度の電力を消費し、これは家庭用エアコンの数倍に相当します。

車内が暖まり温度が安定してくると消費電力は0.7kW程度まで下がりますが、特に短距離の移動を繰り返す使い方では、この起動時の大きな電力消費が何度も発生するため、電費への影響がより顕著になります。

例えば、片道数キロの通勤や買い物では、目的地に着く前に車内がようやく暖まるという状況になりがちで、走行エネルギーよりも暖房のためのエネルギー消費の割合が高くなってしまいます。

一方で、夏場の冷房(エアコン)も同様に電力を消費しますが、一般的には暖房ほど航続距離への影響は大きくないとされています。

しかし、猛暑日にエアコンを強く効かせれば、当然ながら電費は悪化します。

サクラの場合、冷暖房を使用すると航続可能距離表示が10%から20%程度減少することが一般的であり、冬場の暖房使用が航続距離を短くする最大の要因であることは間違いありません。

夏の走行時と比較した電費データ

イメージ画像:EV LIFE ZONE

日産サクラの電費は、季節によってどれほど変動するのでしょうか。

実際のユーザーデータを参考に、気候が穏やかな季節と、夏・冬との差を比較してみましょう。

長野県在住のユーザーが公開している1年間の走行データは、この季節変動を非常によく示しています。

それによると、エアコンの使用がほとんどない春(4月~6月)の電費は、平均で7.3km/kWhから7.6km/kWhという非常に良好な数値を記録しています。

これは、バッテリーの性能が安定し、冷暖房による電力消費もない、EVにとって最も効率の良いシーズンであることを意味します。

これに対し、冷房を多用する夏(7月・8月)と、暖房が必須となる冬(1月・2月)の電費は、いずれも5.3km/kWhから5.4km/kWhまで低下しています。

春と比較すると、約28%も電費が悪化している計算になります。

このデータから、「EVは冬に弱い」というイメージがありますが、実際には暖房を使う冬だけでなく、冷房を使う夏も同様にエネルギー効率が落ちることがわかります。

以下に、季節ごとの電費の目安を表にまとめました。

| 季節 | 平均電費の目安 (km/kWh) | 春秋比での悪化率 | 主な要因 |

|---|---|---|---|

| 春・秋 | 7.5 | – | 冷暖房使用が少ない |

| 夏 | 5.4 | 約28%悪化 | 冷房(エアコン)の使用 |

| 冬 | 5.3 | 約28%悪化 | 暖房の使用、バッテリー性能低下 |

このように、サクラを年間通して使用する場合、季節によって電費が大きく変動することを理解しておくことが大切です。

特に冬場は、暖房の使用とバッテリー自体の性能低下という二つの要因が重なるため、航続距離の管理にはより一層の注意が求められます。

購入前に知るべきサクラの欠点

日産サクラは、軽自動車としての取り回しの良さや静粛性、力強い加速感など多くの魅力を持つ一方で、EVならではの特性に起因するいくつかの欠点も存在します。

これらを事前に理解しておくことは、購入後のミスマッチを防ぐ上で非常に大切です。

最も大きな点は、やはり航続距離の問題です。

カタログ値で180km、実質的には120km~150km程度、冬場はさらに短くなるという航続距離は、日常の買い物や近距離の通勤といった「セカンドカー」としての用途には十分ですが、一台であらゆる用途をこなそうとすると限界が見えてきます。

特に、高速道路を多用した長距離移動には明確に向いていません。

次に、充電に関する課題が挙げられます。自宅に充電設備があれば、夜間に充電することでガソリンスタンドに行く手間が省け、非常に便利です。

しかし、集合住宅などで自宅に充電器を設置できない場合、公共の充電器に頼ることになります。急速充電器は30分から40分程度の時間が必要ですし、先客がいれば待たなければなりません。

この充電の待ち時間や手間が、ライフスタイルによっては大きなストレスになる可能性があります。

また、バッテリーの劣化も長期的な視点では考慮すべき点です。

サクラは8年16万kmのバッテリー容量保証が付帯していますが、保証期間を過ぎた後にバッテリーの性能が著しく低下した場合、交換には高額な費用がかかる可能性があります。

これらの欠点は、サクラが「シティコミューター」として特化した車であることを示しています。

使い方やライフスタイルがこの車の特性と合致すれば、これらは大きな問題にはなりません。

しかし、一台で何でもこなしたいユーザーにとっては、購入後に後悔する原因にもなり得るため、自身のカーライフと照らし合わせて慎重に判断することが求められます。

日産サクラの航続距離を冬に伸ばす賢い方法

イメージ画像:EV LIFE ZONE

サクラの冬の特性を理解したところで、ここからは具体的な対策に焦点を当てましょう。

少しの工夫で冬の航続距離を延ばし、快適なEVライフを送るための実践的な方法をご紹介します。これらのテクニックを駆使すれば、冬場の不安を大きく軽減できるはずです。

電費を良くする方法と充電のコツ

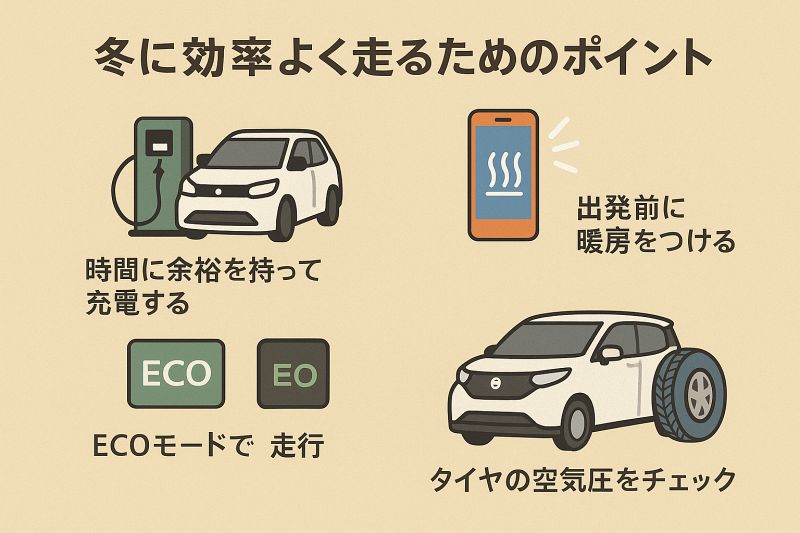

冬場の厳しい条件下でも、日産サクラの電費を少しでも向上させるためには、運転方法と充電の仕方に工夫を凝らすことが鍵となります。

日々の小さな心がけが、航続距離の延長に繋がります。

運転の工夫

まず、運転操作においては「急」のつく動作を避けることが基本です。

急加速は最も電力を消費する行為であり、アクセルを穏やかに踏み込むことで、エネルギー消費を大幅に抑制できます。

また、サクラに搭載されている「e-Pedal Step」や「ECOモード」を積極的に活用しましょう。

これらのモードは、回生ブレーキの効きを最適化し、減速時に発生するエネルギーを効率良くバッテリーに回収してくれます。

車間距離を十分に保ち、先の信号を予測して早めにアクセルを戻すことで、コースティング(惰性走行)や回生ブレーキを最大限に活かす運転が可能になります。

充電と出発前の準備

次に、充電と出発前の準備に関するコツです。

冬の航続距離を確保する上で非常に有効なのが「乗る前エアコン」機能の活用です。

これは、充電ケーブルを接続したままの状態で、出発前にスマートフォンアプリなどから遠隔で車内の暖房を作動させておく機能です。

駆動用バッテリーの電力ではなく、家庭の電力で車内を暖めるため、走行開始時のバッテリー消費を抑えることができます。霜取りの手間も省けるため、一石二鳥の効果が期待できます。

また、タイヤの空気圧管理も忘れてはなりません。前述の通り、冬は気温の低下で空気圧が下がりやすいため、月に一度は指定の空気圧になっているかを確認し、適正値を保つようにしましょう。

これらの地道な工夫を組み合わせることで、冬場のサクラの電費を確実に改善させることが可能です。

フル充電の活用法と毎月の電気代

イメージ画像:EV LIFE ZONE

リチウムイオンバッテリーは「満充電や残量ゼロの状態での放置は劣化を進める」という一般的な特性があるため、バッテリーの寿命を最優先に考えるのであれば、日常的には80%程度までの充電に留めるのがセオリーとされています。

しかし、航続距離が短くなる冬場においては、このセオリーに固執せず、状況に応じて100%のフル充電を積極的に活用することも賢い選択肢の一つです。

日産サクラのバッテリーマネジメントシステム(BMS)は、バッテリーを保護するために、実際には容量の上下にバッファー(余裕)を持たせて制御しています。

つまり、メーター表示が100%になっても、物理的にバッテリーが限界まで充電されているわけではなく、80%充電に神経質になりすぎる必要性は低いと考えられます。

航続距離への不安からくるストレスを感じるくらいなら、特に出かける前日などは100%まで充電し、安心してドライブを楽しむ方が精神衛生上も良いでしょう。

次に、気になる電気代についてです。サクラのバッテリー容量は20kWhなので、仮に残量ゼロから満充電まで充電したとしても、必要な電力量は20kWhです(実際には充電ロスがあるためもう少し多くなります)。

電気料金プランにもよりますが、例えば夜間電力の単価が1kWhあたり30円だとすると、一回の満充電にかかる電気代は単純計算で600円程度です。

仮に4日に1回、月7~8回のペースで充電する場合、月々の自宅充電にかかる費用は4,200円~4,800円程度となります。

同じ距離を燃費20km/Lのガソリン車で走り、ガソリン価格が180円/Lだとすると、月間のガソリン代は約8,100円となり、ランニングコストの優位性は明らかです。

冬場に充電頻度が上がったとしても、ガソリン車と比較して経済的なメリットは十分に享受できると言えます。

寒冷地仕様は本当に必要か?

日産サクラの購入を検討する際、特に降雪地帯や寒さの厳しい地域にお住まいの方が悩むのが「寒冷地仕様」オプションを選択すべきかどうかという点です。

結論から言えば、これはユーザーの利用環境や快適性への要求度によって判断が分かれる部分であり、必須とまでは言えないものの、あると便利な装備であることは間違いありません。

サクラの寒冷地仕様には、主に「PTC素子ヒーター」「ヒーター付ドアミラー」「リヤヒーターダクト」などが含まれます。

PTC素子ヒーターは、通常の暖房機能を補助し、より迅速に車内を暖める効果があります。

ヒーター付ドアミラーは、ミラーに付着した霜や雪を溶かすことができ、冬場の視界確保に役立ちます。リヤヒーターダクトは、後部座席の足元に温風を送るための装備です。

一方で、サクラの上級グレード「G」には、ステアリングヒーターと運転席・助手席のシートヒーターが標準で装備されています。

これらは体を直接暖めるため、暖房の設定温度を少し下げても体感的な暖かさを得やすく、電費の節約にも貢献します。

このため、「運転者と助手席の人が快適であれば十分」と考えるのであれば、Gグレードを選べば寒冷地仕様がなくても大きな問題はないかもしれません。

しかし、後部座席に人を乗せる機会が多い場合や、少しでも早く車内を暖めたい、ドアミラーの霜取りの手間を省きたいといったニーズがあるならば、寒冷地仕様を選択する価値は十分にあります。

オプション価格との兼ね合いになりますが、冬のドライブの快適性と安全性を高める投資と考えることができるでしょう。

計画的な遠出やドライブのポイント

イメージ画像:EV LIFE ZONE

日産サクラで冬の遠出やドライブを楽しむことは不可能ではありませんが、成功の鍵は「綿密な計画」と「余裕を持った心構え」にあります。

夏場と同じ感覚で出かけてしまうと、途中で電欠の不安に苛まれることになりかねません。

まず最も大切なのは、ルート上にある充電スポット、特に急速充電器の場所を事前に徹底的に調べておくことです。

スマートフォンのアプリや日産コネクトのサービスを活用し、複数の充電候補地をリストアップしておきましょう。その際、充電器がメンテナンス中で使えない、あるいは先客がいる可能性も考慮し、代替案も考えておくと安心です。

次に、バッテリー残量の管理です。冬場は電費が悪化することを見越して、常にバッテリー残量に余裕を持たせた計画を立てることが不可欠です。

例えば、目的地までの距離が50kmだとしても、到着時に十分な残量(最低でも30%~40%以上)が残るように出発時の充電量を調整し、早め早めの充電を心がけましょう。

ギリギリまでバッテリーを使うような運転計画は避けるべきです。

また、高速道路の走行は一般道よりも電力を消費しやすいため、速度を控えめにする(例:時速80km~90km巡航)、不要な追い越しを避けるといった工夫も効果的です。

万が一の渋滞や立ち往生に備え、車内に毛布や非常食、携帯トイレなどを常備しておくことも、冬のドライブにおける重要な備えとなります。

これらのポイントを押さえ、無理のない計画を立てれば、サクラでも冬のドライブを十分に楽しむことができます。

むしろ、静かで滑らかな走りは、雪景色の中のドライブを特別な体験にしてくれるかもしれません。

日産サクラ航続距離、冬を後悔しないための総括

日産サクラの冬の航続距離は、使い方を理解し工夫することで、不安なく乗りこなすことが可能です

サクラは航続距離が短いという特性を持つ一方で、それを補って余りあるメリットも多く存在します。

年間を通じてのランニングコストの低さ、軽自動車ならではの取り回しの良さ、そしてEV特有の静かで力強い走りは、日々の移動をより快適で楽しいものに変えてくれるでしょう。

特に、自宅に充電環境を整えられるセカンドカーとしての利用であれば、サクラは非常に賢明な選択肢となります。

冬の特性を正しく理解し、賢く付き合っていくことで、サクラはあなたのカーライフを豊かにする素晴らしいパートナーとなるはずです。

- サクラの冬の航続距離は外気温や暖房使用により100km前後まで減少することがある

- 航続距離低下の主な原因はバッテリー性能の低温低下と暖房の電力消費

- 暖房は起動時に特に多くの電力を消費するため短距離移動の繰り返しは電費に不利

- 夏の冷房使用時も電費は悪化し春秋シーズンとの差は約28%にもなる

- 乗る前エアコン機能の活用はバッテリー消費を抑えるのに非常に有効

- 急加速を避けECOモードやe-Pedal Stepを駆使した穏やかな運転を心がける

- タイヤの空気圧は転がり抵抗に影響するため月一回のチェックが推奨される

- バッテリー保護の観点から80%充電が理想だが冬は100%充電の活用も有効な手段

- サクラのBMSはバッファを設けており100%表示でも過充電にはならない

- 寒冷地仕様は必須ではないが後席の快適性や利便性を高める価値はある

- Gグレード標準装備のシートヒーターやステアリングヒーターは電費節約に貢献

- 冬の遠出は綿密な充電計画とバッテリー残量に余裕を持たせることが不可欠

- 自宅に充電設備がありセカンドカーとしての利用が最もサクラの特性に合致する

- ランニングコストはガソリン車と比較して大幅に安く経済的メリットは大きい

- 冬の特性を理解し計画的に利用すれば購入後に後悔する可能性は低い

コメント